März 31, 2025.

März 30, 2025.

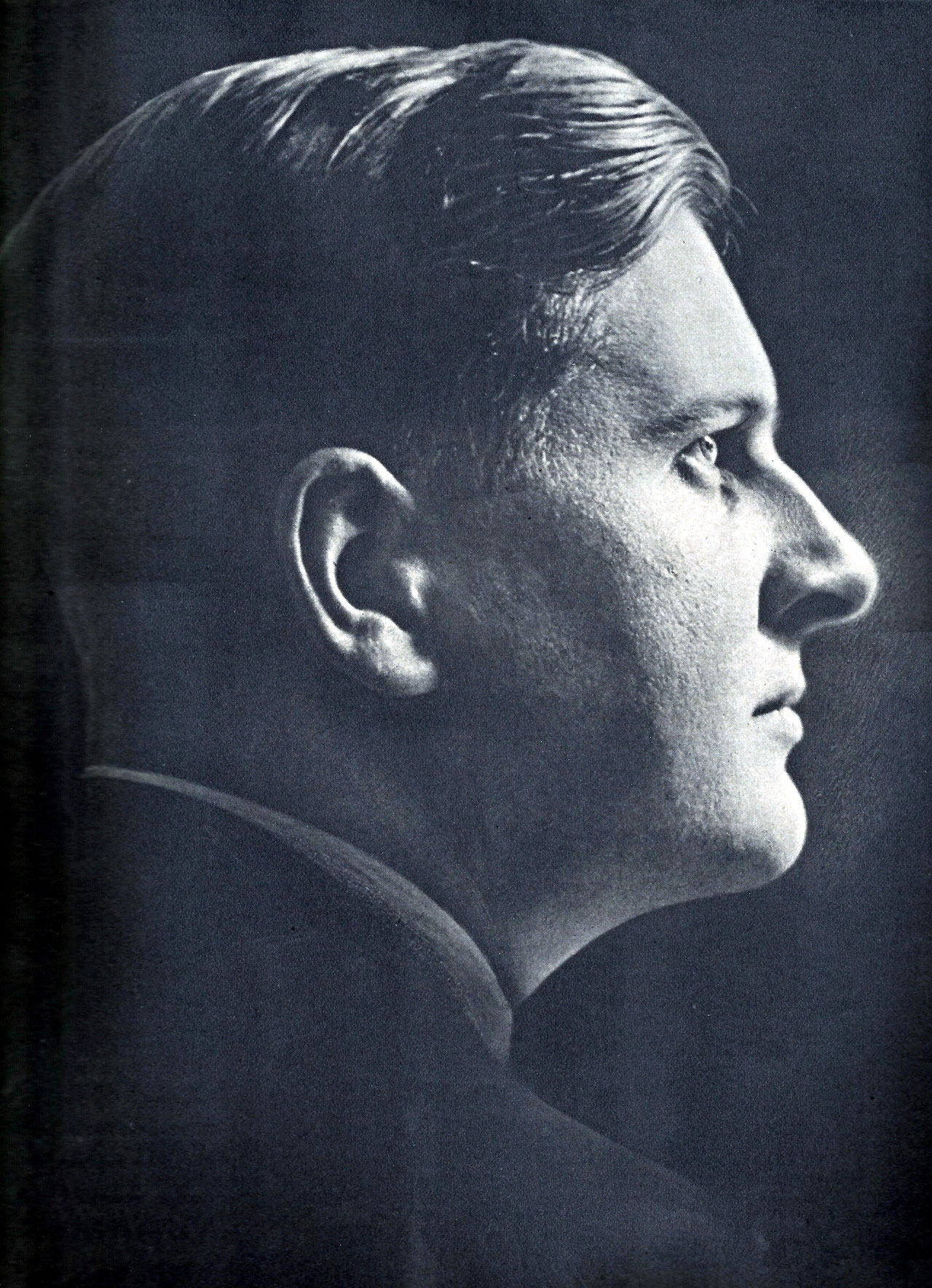

Keitel, Wilhelm Bodewin Johann Gustav [1882 - 1946]

Wilhelm Keitel war der älteste Sohn vom Gutsbesitzer Karl Wilhelm August Louis Keitel und seiner Frau Apollonia, geborene Vissering. Seine Mutter starb bereits am 3. Februar 1889 in Helmscherode. Der Vater heiratete am 6. Mai 1900 die neunzehn Jahre jüngere Anna Grégoire, Tochter von Hubert Grégoire, die seine Stiefmutter wurde. Er selbst trat am 7. März 1901 nach seinem Abitur am Königlichen Gymnasiium Göttingen als Fahnenjunker in die Königlich Preußische Armee ein. Er kam dabei zum Niedersächsisches Feldartillerie-Regiment Nr. 46. Von der Ober-Militär-Examinations-Kommission erhielt er am 11. September 1901 sein Zeugnis der Reife zum Fähnrich. Bei seinem Regiment wurde er am 14. November 1901 zum Fähnrich befördert. Die Prüfungen auf er Kriegsschule begannen am 25. Juni 1902. Sein Zeugnis der Reife zum Offizier erhielt er von der Ober-Militär-Examinations-Kommission am 29. Juli 1902. Nach dem Besuch der Kriegsschule Anklam wurde er am 18. August 1902 zum Leutnant befördert. Sein Patent wurde dabei auf den 19. August 1901 (W3w) datiert. Als solcher wurde er dann als Batterieoffizier im Niedersächsisches Feldartillerie-Regiment Nr. 46 eingesetzt. Am 25. Juni 1907 zog er sich im Dienst einen Beckenbruch zu, als er ein Hindernis überspringen wollte. Ab Mitte November 1907 tat er wieder vollen Dienst. Am 18. April 1909 hat er die über fünf Jahre jüngere Anna Wilhelmine Auguste Luise Fontaine, Tochter vom Rittergutsbesitzer Armand Fontaine, in Hannover geheiratet. Am 18. August 1910 wurde er zum Oberleutnant befördert. Als solcher wurde er als Regimentsadjutant eingesetzt. Seine Tochter Apollonia Anna Margarete 'Nona' Keitel wurde am 20. Januar 1911 geboren. Seine Tochter Erika Anna Luise Franziska Keitel wurde am 17. Oktober 1912 in Wolfenbüttel geboren. Sein Sohn Karl-Heinrich 'Karl-Heinz' Armand Werner Gustav Keitel wurde am 2. Januar 1914 geboren. Bei Ausbruch des 1. Weltkrieges zog er mit seinem Niedersächsisches Feldartillerie-Regiment Nr. 46 an die Front. Dort wurde er bereits am 14. September 1914 an der Westfront bei den Kämpfen an der Aisne verwundet. Bei Les Conelles - Ferme wurde er durch Artilleriegeschoß am rechten Unterarm getroffen. Am 15. September 1914 wurde er im Feldlazarett Reine behandelt und vom 18. September 1914 bis zum 7. Oktober 1914 im Städtischen Krankenhaus in Wolfenbüttel weiter versorgt. Während seiner Genesung wurde er am 8. Oktober 1914 (B12b) zum Hauptmann befördert. Noch im Herbst 1914 kehrte er am 10. Oktober 1914 als Adjutant wieder zu seinem Regiment zurück. Er wurde am 11. November 1914 zum Batterieführer der 4. (F) Batterie in seinem Regiment ernannt. Am 9. März 1915 wechselte er dann in den Generalstab. Sein Sohn Ernst-Wilhelm Bodewin Theodor Keitel wurde am 3. April 1915 in Wolfenbüttel geboren. Die Familie wohnte damals privat im Neuerweg 2 in Wolfenbüttel. Am 18. Juli 1915 wurde er beim X. Reservekorps der 11. Armee offiziell in den Generalstab versetzt. 1916 wurde er als Nachfolger von Major von Blomberg zum 1. Generalstabsoffizier (Ia) der 19. Reserve-Division ernannt. Ab dem 26. Dezember 1917 wurde er dann als Nachfolger von Major Franck-Lindheim als Ia des Marinekorps in Flandern eingesetzt. Im Ersten Weltkrieg wurde er nicht nur verwundet, was sich in der Verleihung des Verwundetenabzeichens in Schwarz am 24. Mai 1918 widerspiegelte. Im Krieg wurden ihm neben beiden Eisernen Kreuzen auch das Ritterkreuz des Königlich Preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern (15. Mai 1917), dem Hamburger Hanseatenkreuz (6. Januar 1917) noch viele andere Auszeichnungen verliehen. Sein Sohn Hans-Georg Hermann Wilhelm Felix Keitel wurde am 11. Juni 1919 in Wolfenbüttel geboren. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges wurde er am 20. Januar 1919 zu den Offizieren von der Armee versetzt. Gleichzeitig wurde er dem Generalkommando II. Armeekorps z.b.V. zugeteilt. Im Frühjahr 1919 wurde er dadurch beim Wehrkreiskommando II in Stettin eingesetzt. Am 11. Mai 1919 wurde er für die Stellung des 2. Generalstabsoffiziers (Ib) der Reichswehr-Brigade 10 vorgesehen. Bald darauf wurde er als Hauptmann mit seinem alten Rangdienstalter in das vorläufige Reichsheer übernommen. Dabei wurde er ab dem 1. Juni 1919 im Generalstab der Reichswehr-Brigade 10 in Hannover eingesetzt. Als sein Nachfolger in Stettin wurde am 15. Mai 1919 der Hauptmann Erich Clössner namhaft gemacht. Am 27. Juni 1919 wurde er in den Stab vom Infanterieführer der Reichswehr-Brigade 10 versetzt. Als sein Nachfolger wurde Hauptmann von Zimmermann zum Generalstab der Reichswehr-Brigade 10 versetzt. Im Herbst 1919 wurde er dann als Taktiklehrer an die Kavallerie-Schule Hannover versetzt. Eigentlich sollte er laut Entscheidung des Allgemeinen Truppenamts vom Reichswehrministerium (RWM) vom 27. Dezember 1919 zum Generalstab vom Wehrkreiskommando VI versetzt werden. Diese Entscheidung wurde am 31. Januar 1920 auf eine Generalstabsstelle an der Kavallerieschule in Hannover abgeändert. Anstatt seiner sollte jetzt Hauptmann König zum Generalstab der 6. Division der Reichswehr übernommen werden, der noch im Grenzschutz beim Wehrkreiskommando II im Einsatz war, aber am 7. Februar 1920 dann für eine Stelle im Stab vom Artillerieführer VI vorgesehen. Auch bei der Bildung des 200.000 Mann-Übergangsheeres der Reichswehr Mitte Mai 1920 wurde er weiter bei der Kavallerie-Schule Hannover eingesetzt. Privat wohnte er damals in der Hildesheimer Chaussee 122 in Hannover. Bei der Bildung des 100.000 Mann-Heeres der Reichswehr wurde er 1920/21 weiter bei der Kavallerieschule in Hannover verwendet. Im Herbst 1922 wurde er dann zum Chef der 7. Batterie des 6. (Preuß.) Artillerie-Regiment ernannt. Als solcher wurde er am 1. April 1923 zum Major befördert. Am 1. Februar 1925 wurde er dann in das Reichswehrministerium (RWM) nach Berlin versetzt. Dort wurde er in der Heeresorganisations-Abteilung (T 2) eingesetzt. 1927 war er dann direkt im Truppenamt (TA) tätig. Am 1. November 1927 wurde er zum Kommandeur der II. Abteilung vom 6. (Preuß.) Artillerie-Regiment ernannt. Als solcher wurde er am 1. Februar 1929 zum Oberstleutnant befördert. Am 1. Oktober 1929 wurde er wieder in das RWM versetzt. Dort leitete er die Heeresorganisations-Abteilung (T 2) im Truppenamt (TA). Er wohnte jetzt in Alt-Moabit 117/118 in Berlin NW40 und hatte dort die Telefonnummer C6 Moabit 8687. Am 1. Oktober 1931 wurde er dort zum Oberst befördert. Seine Telefonnummer änderte sich jetzt zur C5 Hansa 7687. Am 1. Oktober 1933 wurde er als Nachfolger von Generalmajor Maximilian Reichsfreiherr von und zu Weichs zum Infanterieführer III ernannt, wodurch er auch stellvertretender Kommandeur der 3. Division der Reichswehr wurde. Als solcher wurde er am 1. April 1934 zum Generalmajor befördert. Am 1. Oktober 1934 wurde er beim Ausbau der Reichswehr zum Infanterieführer VI und damit gleichzeitig Kommandant von Bremen ernannt. Damit bildete er die Grundlagen für den Aufbau der späteren 22. Infanterie-Division. Am 1. Oktober 1935 wurde er dann zum Chef des Wehrmachtsamtes im Reichskriegsministerium ernannt. Am 1. Januar 1936 erfolgte die Beförderung zum Generalleutnant. Bereits am 1. August 1937 wurde er zum General der Artillerie befördert. Nach dem Sturz von Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, mit dem er eng befreundet gewesen war, wurde Keitel bei der Auflösung des Reichskriegsministerium am 4. Februar 1938 zum Chef des Oberkommandos der Wehrmacht ernannt. Sein Sohn Karl-Heinrich Keitel heiratete als Leutnant vom Kavallerie-Regiment 3 am 22. Oktober 1938 die dreieinhalb Jahre jüngere Dorothea Erna Hannah Elisabeth von Blomberg, Tochter vom Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, in Berlin. Zum 1. November 1938 erfolgte seine Beförderung zum Generaloberst. Am 30. September 1939 wurde er mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Nach dem Fall Frankreichs wurde er am 19. Juli 1940 zum Generalfeldmarschall befördert. Am 25. September 1940 heiratete sein Sohn Ernst Keitel die fast fünf Jahre jüngere Frieda Lisette Hildner, Tochter von Johannes Hildner, in Reihen in Baden. Ursprünglich war Keitel gegen den Einmarsch in die Sowjetunion und reichte sogar seinen Rücktritt ein, blieb dann aber im Amt und bewunderte Hitlers Unabhängigkeit im Ostfeldzug. Als Hitlers nächststehender militärischer Berater war Keitel an allen wichtigen strategischen Entscheidungen beteiligt. Sein jüngster Sohn Hans-Georg Keitel ist als Leutnant und Angehöriger der 2. Batterie vom Artillerie-Regiment 29 am 14. Juli 1941 zwischen Lenino und Kressnyj auf dem Wege zum Feldlazarett verstorben. Er hatte ein Infanteriegeschoß in den Rücken bekommen und wurde daraufhin 20 Kilometer südwestlich von Smolensk an der Straße Krassny Smolensk bei Welitschkowo beigesetzt. Am 16. Dezember 1941 verteidigte er die Maßnamen, die von den auf sowjetischem Gebiet operierenden Einsatzgruppen durchgeführt wurden. Zu den von Keitel weitergeleiteten Befehlen gehörte auch der sog. "Nacht- und Nebel-Erlass" vom 7. Dezember 1941, der es erlaubte, Personen, die die deutsche Sicherheit gefährdeten, kurzerhand aufzugreifen und spurlos verschwinden zu lassen. Dieser und andere Befehle führten dazu, dass Keitel nach Kriegsende vor das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal gestellt wurde. 1942 erhielt er per Scheck eine Dotation über 250.000 Reichsmark, den er am 29. September 1942 einzahlte. Er wohnte damals in der Kielganstraße 6 in Berlin W62. Beim Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler war er in der Wolfsschanze anwesend. Seine Tochter Erika Keitel starb am 29. April 1943 im Alter von 30 Jahren an Tuberkolose. Sein Sohn Karl-Heinz Keitel war bei Kriegsende SS-Obersturmbannführer und Träger des Deutschen Kreuzes in Gold bei der SS-Kavallerie. Nachdem er am 9. Mai 1945 in Berlin die bedingungslose Kapitulation unterschrieben hatte. Er wurde am 1. Oktober 1946 in allen 4 angeklagten Punkten für schuldig befunden. Dabei war auch die Anklage Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Am 16. Oktober 1946 wurde er durch Erhängen hingerichtet. Seine Leiche wurde danach verbrannt. Die Überreste wurden von der amerikanischen Luftwaffe verstreut. Seine Witwe starb am 14. Oktober 1959. Er hatte einen jüngeren Bruder und eine Stiefschwester: Sein jüngerer Bruder war General der Infanterie Bodewin Keitel. Seine jüngere Stiefschwester war die am 26. Juli 1902 in Helmscherode geborene Annemarie Keitel. Diese heiratete am 5. September 1937 den Landwirt Georg Paul Cornelius Dempewolf.

März 25, 2025.

Völkergemisch im Ostraum [Der Schulungsbrief 1942, 11/12]

Neben den schroften Gegensätzen des Klimas und der nicht zu überbietenden Vielgestalt der Landschaften bewohnt den europäisch-asiatischen ehemals sowjetischen Raum ein buntes Völkergemisch.

Die unzulängliche sowjetische Volkszählung vom 17. Januar 1939 führt für das gesamte Staatsgebiet 47 Nationalitäten, 2 Nationalitätengruppen und eine Gruppe “Sonstige” an. Dagegen unterschied die Zählung von 1926 noch 195 Völkerschaften und eine Gruppe “Sonstige”. Der Anteil der eigentlichen Russen sollte 1939 mit 99,02 Millionen rund 58 v.H. der Gesamtbevölkerung (170,5 Millionen) ausmachen und sank 1940 durch die westlichen Neuerwerbungen auf etwa 52 v.H. der Bevölkerung.

Seit vorgeschichtlichen Zeiten wurde dieser Festlandblock von Völkerwellen überflutet. Im Osten strömten iranische, finnische, türkische und mongolische Stämme herbei, während aus dem Westen zuerst Indogermanen – die “Großsteingräber” und “Streitaxtleute” - ,dann die Bastarten, Skiren und um die Zeitenwende die Goten kamen. Darauf sandte der Nordwesten seine Heldensöhne, die Wikinger, aus deren kolonialen Staatsgründungen – am Wolchow und Dnjepr - das Fürstengeschlecht Ruriks das nachmalige Rußland entstehen ließ.

Um das Jahr 1000 haben den ganzen Norden, große Teile des Ostens und der Mitte Osteuropas Völker der finnisch-ugrischen Mischrasse, sprachlich zur ural-altaischen Gruppe gehörend, inne. Im Süden nomadisieren hochasiatische Mongolenvölker, und nur ein kleines Geniet im Westen und in der Mitte bewohnen indogermanische Slawenvölker, die sich allmählich gegen Norden und Nordosten und auch gegen die Wolga ausdehnen. Ais der Vermischung dieser Slawenstämme mit den Ostfinnen entstanden die Russen, die sich durch diesen starken Einschlag von den anderen Slawen, vor allem den Ukrainern, unterscheiden. Als Ergebnis der Eroberungszüge Dschingis-Khans im 13. Jahrhundert breitete sich über zwei Jahrhunderte eine tatarische Herrschaft über die russischen Teilfürstentümer. Zur besseren Ausbeutung der Unterdrückten förderten die Großkhane den Zentralisierungs- und Bürokratisierungsprozeß, in dessen Verlauf der spätere Zar von Moskau nach und nach alle russischen Länder “sammelte”. Die russischen Großfürsten übernahmen den barbarisch-asiatischen Despotismus ihrer Unterdrücker, wobei alles germanisch Freie, das Nowgorod von seinen führenden normannisch-warägischen Geschlechtern gewonnen hatte, restlos ausgemerzt wurde und auch ihre Kriegführung nahm asiatisch-janitscharenhafte Wesenszüge an. 1480 konnte das Tatarenjoch abgeschüttelt werden. Nun fängt die Durchsetzung weitester Volksschichten mit tatarischem Blut an.

Mit dem Freiwerden des Weges nach Osten beginnt die Kolonisation in Sibirien, wobei die dort eingeborenen mongolischen Völkerschaften in die unwirtlichen Randgebiete versrängt wurden.

Im 17. Jahrhundert fiel dem Hause Romanow das freiwillige Unterwerfungsangebot des zweitstärksten Stammes, den Ukrainern, zu. Sie leiten sich von den nach abzug der Goten in der Ukraine auftauchenden Stamm der Anten ab, die mit den Resten der Goten zusammen gegen die Nomadenwellen aus aus Asien ankämpften und dem Ansturm erlagen. Ihre historische Sendung (Ukraine = Grenzland), Europa gegen die asiatische Barbarei zu decken, hatten sie, seit 862 unter Führung der normannischen Waräger, durch Schaffung eines blühenden Staatswesens in und um Kiew mit vielseitigen kulturellen und Handelsbeziehungen erfüllt. Von ihm übernahmen die späteren Russen ihren Namen “Rus” nach einer abgewandelten Bezeichnung der schwedischen Normannen. Neue Mongolenströme hatten 1240 Kiew gänzlich zerstört. Litauische und polnische Herrschaft wechselten in der Westukraine ab. Der Adel ließ sich polonisieren. Die Wagemutigsten unter dem Volk flohen in die Steppe, wo am Dnjepr der Raubritterstaat der Saporoger Kosaken entstand, der in stehen Kriegen gegen Krimtataren, Türken und Polen lebte. 1654 suchte der ukrainische Hetman Bogdan Chemlnitzkij beim Zaren Schutz gegen die polnische Unterdrückung. Katharina II. Siedelte die Kosaken in den Vorkaukasus um. Seit dem 19. Jahrhundert verschärften sich die Russifizierungstendenzen gegen das ukrainisch kulturellle Leben bis heute.

Die dritte Gruppe, die Weißruthenen, standen immer unter fremdländischer Herrschaft. Der Frieden von Riga (1921) teilte sie zwischen Polen und Sowjetrußland auf. 1939 bekannten sich 5,3 Millionen Sowjeteinwohner als Weißruthenen.

Rund 20 Millionen zählen die in viele Stämme zerfallenden Turkvölker. An der Wolga wohnen Tschuwaschen und Kasan-Tataren, im Süden Krimtataren, am Kaspischen Meer Türkisen und Transkaukasus Aserbaidschaner und Turkmenen. Zu ihnen gehören noch Usbeken, Jakuten, in Sibirien wahrscheinlich auch Samojeden und andere mehr.

Die rechts der Wolga wohnenden Kalmücken und die Burjaden am Baikalsee sind Mongolen. Als Paläasiaten werden winzige Volkssplitter der sibirischen Urbevölkerung zusammengefaßt.

Die finnischen Stämme, Zu denen vor allem die Karelier und dann: Wepsen, Syrjenen, Permjaken, Tscheremissen, Wotjaken, Mordwinen, Ostjaken und Wogulen gehören, wohnen zum überwiegenden Teil zwischen Finnland, dem Weißen Meer und dem Onegasee.

Zu den Ostariern gehören die kaukasichen und iranischen Völker, die wieder in die Georgier oder Grusinier, Armenier, Tadschiken, Tscherkessen, Kabardiner, Tschetschenen, Lesginer und Abchasier zerfallen. Erst im 19. Jahrhundert kamen diese freiheitsliebenden Völker nach schwersten Kämpfen unter russische Herrschaft.

Das kostbare deutsche Blut wurde größtenteils auf Anregung der Zaren im 18. und 19. Jahrhundert für die russische Binnenkolonisation nutzbar gemacht. 1939 zählte man 1423534 Deutsche in der UdSSR. Die deutschen Wolgakolonisten wurden im Winter 1941 in Fußmärschen nach Sibirien verschleppt.

Die Volkszählung von 1939 ergab 2,02 Millionen Juden. Doch sind die Juden blutsmäßig viel stärker vertreten.

Die eigentlichen Russifizierungstendenzen setzten erst 1863 nach dem polnischen Aufstand ein und wurden durch Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1874 erfolgreich unterstützt.

Die Fremdvölker in der Sowjetunion hatten vor allem von der Revolution und den Bolschewiken eine größere nationale Selbständigkeit und Pflege ihrer Eigenart erwartet. Bekanntlich nahmen sich die Bolschewiken ihrer kulturell rückständigen Völkerschaften an und legten Wert auf die Entwicklung ihrer primitiven Sprachen. Jeder mundartliche Unterschied der Völkergruppen wird ausgewertet, für jede Sprache ein Akphabet ausgearbeitet mit dem Zweck, eine Zersplitterung der Völker herbeizuführen, um auf der Vielheit der Sprachen eine proletarische Einheitskultur aufzubauen. Die Pflege der volklichen Eigenwerte dagegen wird als “nationale Abweichung” gebrandmarkt. Doch ist es den Bolschewiken nicht gelungen, die kulturellen Ansprüche der Ukrainer zu befriedigen, die stolzen kaukasischen Bergvölker endgültig zu unterwerfen und die Turkvölker so aufzuspalten, daß sie auf ihre aus den Tiefen der gemeinsamen Abstammung herrührenden Wesensinhalte verzichten wollen.

Die Quellen des völkischen Lebens können wohl zeitweise verschüttet werden, es steht aber nicht in der Macht einer blutleeren Staatsräson oder einer doktrinären Selbstüberhebung, sie zum Versiegen zu bringen.

März 20, 2025.

Ein einziger Wille führt die HJ. Die Befehlsgewalt des HJ.=Führers, der kleinsten wie der größten Einheit ist absolut, d.h. er hat das uneingeschränkte Recht zu befehlen, weil er die uneingeschränkte Verantwortung trägt. Er weiß, daß die höhere Verantwortung der geringeren vorgeht. Deshalb unterwirft er sich schweigend den Anordnungen seiner Führer, auch wenn sie gegen ihn selbst gerichtet sind. Die Geschichte der HJ. ist für ihn, wie für das ganze junge Deutschland der Beweis, daß auch eine Gemeinschaft von Jugendlichen nur dann Erfolg haben kann, wenn sie die Autorität der Führung bedingungslos anerkennt. Der Erfolg des Nationalsozialismus ist ein Erfolg der Disziplin, das Gebäude der nationalsozialistischen Jugend ist gleichfalls auf dem Fundament der Disziplin und des Gehorsams errichtet. Die Lehre der Verfolgungszeit gilt erst recht für die Periode des Sieges und der Macht. So lernt der kleine Jungvolkjunge, der mit zehn Jahren in die Bewegung Adolf Hitlers eintritt, seinen eigenen kleinen Willen den Gesetzehn unterzuordnen, deren strenge Befolgung Staaten Aufgebaut und Nationen glücklich gemacht hat, deren Verletzung aber mit dem Verlust der Freiheit den Zusammenbruch des Volkstums nach sich zieht. Er erkennt im Weiterschreiten der Jahre, daß Disziplin und Unterordnung nicht Erfindungen der Willkür sind, daß sie nicht von einigen Machthungrigen geschaffen wurden, um den Bestand ihrer persönlichen Stellung zu sichern, sondern daß sie die Voraussetzungen des Lebens seiner Nation und damit seines eigenen sind.

Baldur von Schirach

März 2, 2025.

von Brauchitsch, Walther Heinrich Alfred Hermann [1881 - 1948]

Walther von Brauchitsch war der Sohn des Generals der Kavallerie Bernhard von Brauchitsch. So war sein militärischer Weg beinahe vorbestimmt. Nachdem er seine Kadettenausbildung auf der Hauptkadettenanstalt Groß-Lichterfelde abgeschlossen hatte, trat er anschließend 1900 als Einjährig-Freiwilliger Leutnant in das Charlottenburger Königin Elisabeth-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3 ein. Im Herbst 1901 wurde er dann zum Garde-Feld-Artillerie-Regiment Nr. 3 kommandiert. Mitte Mai 1901 wurde er dann auch zum Garde-Feld-Artillerie-Regiment Nr. 3 versetzt. Im Februar 1906 wurde er für etwa drei Jahre als Abteilungsadjutant im gleichen Regiment ernannt. Im Frühjahr 1909 wurde er zum Regimentsadjutanten vom Garde-Feld-Artillerie-Regiment Nr. 3 ernannt, was er bis 1912 blieb. Am 18. Oktober 1909 wurde er zum Oberleutnant befördert. Am 22. März 1912 wurde er in den Großen Generalstab kommandiert. Dort erfolgte am 18. Dezember 1913 seine Ernennung zum Hauptmann. Als solcher wurde er am 22. März 1914 auch in den Großen Generalstab versetzt. Im Ersten Weltkrieg war von Brauchitsch in verschiedenen Einheiten als Generalstabsoffizier tätig. Anfangs kam er zum XVI. Armeekorps. Im Herbst 1915 wurde er dann zum Stab der 34. Infanteriedivision versetzt. Ab dem Sommer 1917 wurde er dann bei der 11. Infanteriedivision eingesetzt. Mitte Februar 1918 wurde er dann zum Generalstab der 1. Garde-Reserve-Division versetzt. Dort wurde er am 15. Juli 1918 zum Major befördert. Als solcher wurde er dann Anfang August 1918 zum Generalstab vom Garde-Reserve-Korps versetzt. Im Ersten Weltkrieg wurden ihm neben dem Ritterkreuz des Königlich Preußischen Hausordens von Hohenzollern und beiden Eisernen Kreuzen noch einige andere Auszeichnungen verliehen. Brauchitsch wurde dann nach dem Krieg als Major in die Reichsheer übernommen. Dort wurde zunächst als Generalstabsoffizier beim Wehrkreiskommando II in Stettin eingesetzt. Zu diesem gehörte er auch noch beim 200.000 Mann-Übergangsheer im Frühjahr 1920. Bei der Bildung des 100.000 Mann-Heeres der Reichswehr kam er dann zum Stab vom Artillerieführer II nach Stettin. Am 1. Oktober 1921 wurde er dann als Batteriechef in das 2. (Preuß.) Artillerie-Regiment versetzt. Am 1. November 1922 wurde er dann in das Reichswehrministerium (RWM) nach Berlin versetzt. Dort wurde er dann fast drei Jahre in der Heeresausbildungs-Abteilung (T 4) eingesetzt. Am 1. April 1925 wird von Brauchitsch dort zum Oberstleutnant befördert, wobei das Patent auf den 1. Juni 1923 datiert wurde. Am 1. Oktober 1925 wurde er dann in das 6. (Preuß.) Artillerie-Regiment versetzt. Am 1. Dezember 1925 wurde er zum Kommandeur der II. Abteilung vom 6. (Preuß.) Artillerie-Regiment in Minden ernannt. Mit dem 1. November 1927 erfolgt seine Ernennung zum Chef des Stabes im Wehrkreis VI in Münster, verbunden mit der Stellung als Chef des Stabes der 6. Division der Reichswehr. Am 1. April 1928 wurde von Brauchitsch als solcher zum Oberst befördert. Zum 1. Februar 1930 wurde er durch Oberstleutnant Erwin von Witzleben abgelöst. Er wurde dafür erneut in das RWM versetzt. Dort wurde er an diesem 1. Februar 1930 zum Leiter der Heeres-Ausbildungsabteilung (T 4) im Truppenamt (TA) ernannt. Vom 14. Mai 1931 bis zum 23. Mai 1931 fand eine Übungsreise für jüngere Offiziere des RWM unter seiner Leitung in Schlesien statt. Vom 14. bis zum 18. Mai in Neisse und danach vom 18. bis zum 23. Mai in Bad Altheide, wo am 19. Mai nach Beendigung der Übung dieses Tages auch ein Gruppenwechsel stattfinden sollte. Zugeteilt zur Leitung waren Major Georg-Hans Reinhardt, Major Kurt Brennecke, Major Hans-Jürgen Stumpff, Hauptmann Hans Freiherr von Funck, ROI Falkenstern und der Angestellte Steigmann. Teilnehmer waren außer 20 Offizieren des RWM nach Bestimmungen vom TA noch Rittmeister Gustav Harteneck. Als Abteilungsleiter wurde er am 1. Oktober 1931 zum Generalmajor befördert. Am 1. März 1932 wurde von Brauchitsch für knapp ein Jahr zum Inspekteur der Inspektion der Artillerie (In 4) im RWM ernannt. Am 1. Februar 1933 wurde von Brauchitsch zum Kommandeur der 1. Division der Reichswehr in Königsberg und in Personalunion auch zum Befehlshaber im Wehrkreis I ernannt. Am 1. Oktober 1933 erfolgte seine Beförderung zum Generalleutnant. Bei der Erweiterung der Reichswehr zur Wehrmacht wurde er am 1. Oktober 1934 zum Befehlshaber im Wehrkreis I ernannt. Bei der Enttarnung des Stabes wurde er im Frühjahr 1935 zum Kommandierenden General vom Generalkommando I. Armeekorps in Königsberg ernannt. Am 20. April 1936 wurde er als solcher zum General der Artillerie befördert. Am 1. April 1937 wurde von Brauchitsch zum Oberbefehlshaber des neu gebildeten Gruppenkommando 4 in Leipzig ernannt. Im Zuge der Blomberg-Fritsch-Affäre wurde von Brauchitsch am 4. Februar 1938 Nachfolger von Generaloberst von Fritsch als Oberbefehlshaber des Heeres und gleichzeitig zum Generaloberst ernannt. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges leitet er die militärischen Operationen des Heeres im Polenfeldzug. Am 30. September 1939 wurde ihm das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Am gleichen tag wurden ihm auch beide Spangen zu seinen Eisernen Kreuzen verliehen. Im Frühjahr 1940 leitete er auch die Operationen im Westfeldzug gegen Frankreich. Nach dem Sieg über Frankreich wurde von Brauchitsch am 19. Juli 1940 zum Generalfeldmarschall befördert. Auch im Balkanfeldzug und beim Angriff auf die Sowjetunion steht Brauchitsch als Oberbefehlshaber an der Spitze des Heeres. Am 28. April 1941 unterzeichnete er das durch Generalmajor Wagner und Reinhard Heydrich ausgearbeitete Abkommen zur Koordination der Einsatzgruppen. Da er mit Hitlers strategischen und politischen Entscheidungen zunehmend nicht einverstanden ist, sich aber auch nicht dem Widerstand anschließen wollte, bittet er gegen Ende des Jahres 1941 mehrfach vergeblich um seinen Abschied. Gesundheitlich angeschlagen nach weiteren schweren Auseinandersetzungen mit Hitler über den weiteren Verlauf der Operationen in der Sowjetunion wird Brauchitsch schließlich am 19. Dezember 1941 als Oberbefehlshaber des Heeres entlassen. Hitler macht sich anschließend selbst zu seinem Nachfolger. Von Brauchitsch wurde bis zum Kriegsende nicht wieder mit einem Kommando betraut. Von 1942 bis 1945 lebte er auf dem Jagdschlösschen Tri Trubky auf dem Truppenübungsplatz Brdy. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er von den Besatzungstruppen inhaftiert. Von Brauchitsch wird bei den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg als Zeuge vernommen und stirbt am 18. Oktober 1948 vor der Eröffnung eines Prozesses gegen ihn in Hamburg in britischer Militärhaft.